非對稱加密是什麼?原理和應用介紹

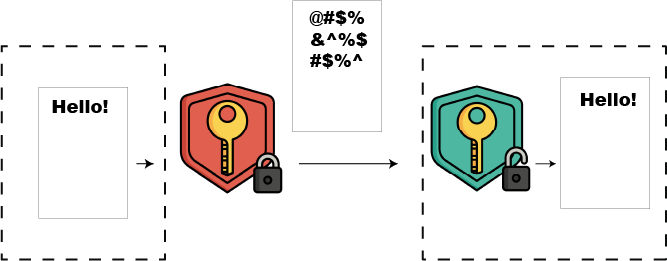

在資訊領域中,加密是指透過加密演算法與一組特定參數(稱為「金鑰」),將「可直接閱讀的明文資訊」經過多輪運算(如切割、替換、改變順序與重新組合),轉換為「無法直接閱讀的亂碼(密文)」。如此一來,即使訊息在傳輸或儲存過程中遭到竊取或外洩,沒有金鑰的人也無法解讀內容,從而避免機敏資訊被濫用。

在加密過程中,金鑰會與明文一同輸入演算法,並在每一步運算中影響最終結果;解密時,同樣必須使用正確的金鑰,才能將密文還原為原本的明文。

【加密與解密示意圖】

依金鑰的使用方式不同,加密可分為對稱加密與非對稱加密。本文將深入介紹非對稱加密的原理與應用,並比較兩種加密方式的差異與優勢

非對稱加密(Asymmetric Encryption)是什麼?

在非對稱加密中,加密和解密所使用的金鑰不同,也因此被稱為「非對稱加密」。

非對稱加密在將明文轉換為亂碼密文時,所使用的是「公開的金鑰(Public Key,簡稱公鑰)」,也就是可以與任何人分享的金鑰。在解密時,則以僅有特定使用者持有的「私密的金鑰(Private Key,簡稱私鑰)」進行將亂碼還原的過程。

對稱加密(Symmetric Encryption)是什麼?

相對於使用不同金鑰加密與解密的非對稱加密,對稱加密在加密和解密過程中都使用同一把鑰匙。因此,對稱加密中的金鑰是不公開的,無論是加密或是解密資訊的那方,都需要把金鑰妥善保存,避免遭竊。

而也因為對稱加密使用相同金鑰,利用對稱加密傳輸資訊時,傳送者和接收者之間,除了傳送資訊本身的管道以外,還有另一個管道互相確認使用者身份和交換金鑰(通常為安全協定、實體安全管道等)。

而相較於非對稱加密中的金鑰較複雜,對稱加密的金鑰是一串數值,每次加密的數值可能不同。但通常來說,字元數較非對稱加密金鑰短。

加密中的演算法與金鑰是什麼?

前面提過,加密過程中最不可或缺的就是「演算法」與「金鑰」兩項。那它們分別是什麼呢?

- 演算法:是一套數學公式或數學模型,規定了加密與解密的計算規則。演算法本身通常是公開的,安全性依賴於金鑰的保密。

- 金鑰:是一組特定的參數,在加密過程中會與明文一起進入演算法,影響每一步運算的結果。不同的金鑰,即使用同一套演算法,加密後的密文也會完全不同。

下面段落會進一步介紹在非對稱與對稱加密中,演算法和金鑰扮演了什麼樣的角色。

非對稱加密的演算法

在非對稱加密中,加密和解密的過程,仰賴數學難題,常使用的演算法為以「質因數分解為基礎的 RSA」和「根據橢圓離散對數問題為主的橢圓曲線密碼學(ECC)」兩種:RSA 演算法的金鑰長度較長,破解難度高;ECC 的金鑰長度較短,但可以達到與 RSA 同等的加密強度。

對稱加密的演算法

對稱加密有「區塊加密(Block Cipher)」與「串流加密(Stream Cipher)」兩種方式。區塊加密會將明文資料切割成小塊,以分塊、替換、置換、混合、多輪迭代等方式轉換為亂碼,常用的演算法有 AES、DES 和 3DES。串流加密則是一次處理明文資料中的一個位元或一個字節,就不再另外切割成小塊。

【想要更進一步了解加密演算法,歡迎閱讀《加密是什麼?7 種常見的加密演算法》】

非對稱加密中的金鑰

在非對稱加密中,金鑰是數學模型中的核心參數(例如 RSA 的模數與指數),安全性依賴於解特定數學難題的困難度,例如質因數分解或橢圓曲線離散對數問題。由於這些數學問題可能有已知的最佳解法,比起靠暴力破解對稱加密金鑰要快得多,因此若要達到相同的安全等級,非對稱加密需要更長的位元長度。金鑰長度越長安全性越高,但加密與解密所需的運算資源與時間也會增加。

在非對稱加密中,首先由接收者生成解密用的私鑰,再由私鑰推導出對應的公鑰。公鑰可公開分享給任何人進行加密,但只有持有私鑰的使用者能解密。

對稱加密的金鑰

對稱加密的金鑰為隨機的數值,功用就像一份專屬的「加密指令表」,告訴演算法要如何替換、排序與混合資料。在加密和解密時,使用相同的數值。

由於對稱加密金鑰的本質為隨機數值,可以透過暴力破解逐一嘗試可能的組合破解。而金鑰字元越長,要使用暴力破解獲得金鑰的困難度就越高。因此,對稱加密中的金鑰長度,也同樣對加密安全性有關鍵的影響。

非對稱加密 vs 對稱加密:差異與優勢

非對稱加密和對稱加密最主要的差別在於,使用的金鑰和演算法類別。在實際應用上,也會有所差異,特別在以下 3 個面向:

-

速度

對稱加密因為金鑰位元數通常較短,且演算法運算量小,加密和解密的速度都比非對稱加密快。此外,對稱加密只需要一把雙方共用的金鑰即可完成加解密,不必在加密與解密時使用不同金鑰,因此相對於非對稱加密,在運算與流程上更簡單。

-

金鑰管理

使用非對稱加密,就需要管理不同的公鑰與私鑰,因此系統會需要更多運算資源,也讓加密與解密的流程更複雜。對稱加密只需要管理 1 組私密金鑰,流程較簡單。

-

金鑰分發

對稱加密中,加密與解密共用的金鑰,在每一次資料傳輸交換前,分發金鑰時,都有可能外洩。這點是對稱加密的安全風險。

| 對稱加密 | 非對稱加密 | |

| 金鑰生成 | 隨機數列 | 數學問題 |

| 安全性原理 | 暴力破解難度 | 破解數學問題難度 |

| 優勢 | 加密和解密速度快 | 以公鑰加密無需分發金鑰 |

| 缺點 | 金鑰外洩風險較高 | 加密和解密速度慢 |

雖然對稱加密與非對稱加密在原理與應用上不同,但實務上常會結合使用,以兼顧安全性與效能。例如,先用對稱加密演算法加密明文內容,再用非對稱加密演算法加密該次使用的對稱金鑰。這樣既能利用對稱加密的高速度處理大量資料,也能利用非對稱加密安全地傳輸金鑰,降低金鑰外洩風險。

非對稱加密的實際使用場景

雖然非對稱加密可能需要花比較多時間,但在日常生活中應用十分廣泛,常見的例子包括:

-

網頁瀏覽:用於 HTTPS 網頁瀏覽,在建立連線時利用非對稱加密交換對稱金鑰,確保後續傳輸安全。

-

數位簽章(Digital Signature)/身份驗證:私鑰簽名、公鑰驗證,確認訊息或交易的真實性與完整性。

-

交換密鑰:防止對稱加密金鑰在傳輸時外洩。

-

區塊鏈技術:公鑰生成錢包地址,私鑰簽署交易。

非對稱加密的挑戰與趨勢

雖然非對稱加密提供高安全性,但隨著科技發展,也面臨新的挑戰。目前主要的挑戰即為:量子計算和 AI 技術。

量子計算利用量子力學原理,大幅提升數學運算的效率與能力,使破解非對稱加密背後數學難題的速度顯著加快。為了解決這個問題,密碼學界正積極發展後量子加密(Post-Quantum Cryptography,PQC)。

AI 透過對大量資料的分析與模式識別,可協助發現加密系統的潛在弱點。雖然 AI 在模式辨識方面難以直接破解強加密演算法,但能加速分析系統實作上的漏洞,例如旁通道攻擊(Side-Channel Attack)與金鑰管理不當等問題。同時,AI 也可用於強化加密安全性,例如測試演算法的抗攻擊能力、分析安全漏洞、優化演算法設計,以及改善對稱與非對稱加密的金鑰管理流程。

對企業而言,加密機敏資料是資訊安全防護中不可或缺的一環。無論採用哪種加密方式,關鍵在於能與企業的運作流程、使用習慣及資料保密需求完美契合,打造最適合的加密機制。歡迎聯絡晟崴科技,讓我們為您科技可為您量身規劃專屬的企業文件加密解決方案,全方位強化資料安全防護、守護數位資產!

立即聯絡晟崴科技為您提供文件加密規劃